中国公共政策执行中的政治势能*

——基于近20年农村林改政策的分析

贺东航 孔繁斌

摘 要:“政治势能”是对中国公共政策“高位推动”的学术表达,也是对发端于西方的公共政策理论的一个具有中国风格的学理性回应。基于对中国农村近20年林改政策的案例分析,研究发现公共政策发文单位的不同位阶即可展示出不同强弱的“政治势能”,它是中国共产党核心理念的政治表达,国家部委常以此为触媒来推动政策落地。地方政府或执行单位能够识别出这些政策背后所具有的“政治势能”,根据政策所蕴含的势能高低作出相应的执行策略调整。良性的公共政策落地应当包括政治势能和激励机制两者间的耦合度以及政治势能主体与机制的制度化。借助“政治势能”,我们可以揭示某些公共政策执行力为何突然得以在某个时段集中增强的原因及其机制。政治势能是中国特色制度赋予政策执行的内在特征,可以展现中国公共政策执行者的政治逻辑。在新时代,理应重视政治势能的制度化,这包括“党的领导”的制度化、尊重地方的自主性、将高势能公共政策嵌入科层的常规政策体系执行之中,才能确保中国公共政策的良性落地, 使之服务于中国的现代化建设。

关键词:公共政策执行 农村林改政策 政治势能 政策变现 激励机制

作者:贺东航,复旦大学特聘教授、复旦大学社会科学高等研究院专职研究员(上海 200433);孔繁斌,南京大学政府管理学院教授(南京 210023)。

一、文献回顾与概念提出

在西方主导的公共政策研究框架内,政策过程被切割为一个个相对独立的组成单元。一般认为,这一过程包括政策制定、政策执行、政策评估、政策终结、政策监督五个单元。在政策制定过程会考量政治因素,而政策执行则是其后所延续的行政性技术环节,在研究理路上一度被纳入管理主义导向的“完美执行”或“执行偏差”。但随着德怀特·沃尔多“行政性政治”的提出,[1]行政过程中的政治性问题开始得到重视。相较而言,西方学界对中国“碎片化威权主义”(fragmented authoritarianism)的研究,自一开始就凸显政策执行所嵌入的政治因素,[2]在这种研究进路下,权力结构、关系网络与利益博弈等政治性要素一直是观察和描述中国政策执行过程的基本视角,那么究竟哪些政治因素对政策执行造成影响,又形成了哪些影响?学界对这些问题的研究主要存在着三种代表性观点。

理性行动论者主要聚焦于地方政府及其官员行为,国内外学者均认为,地方政府,包括企业型政府、掠夺型政府以及发展型政府在履行经济发展的职能,往往忽视公共服务职能的承担,凸显出地方官员在政策执行的委托—代理结构中的自利性。[3]竺乾威认为,地方政府官员某种程度的自利考虑是执行行为背后的动力。[4]欧博文与李连江等学者提出了“选择性执行”理论,认为由于体制内存在分权式的干部责任制和考核体系,因而地方官员有动力去完成目标明确、可以量化、带有“一票否决”性质的“硬指标”,却忽视模糊的、难以量化和约束力不强的“软指标”。[5]此外,部分地方政府还有各种“变通执行”策略,包括钻政策空子、打政策擦边球、补充文件、改头换面等,[6]这些都被视为“上有政策,下有对策”的执行偏差。由于政府内部决策导致利益相关者难以真正介入政策制定环节,他们只能在执行过程中通过寻租或利益同盟组建来趋利避害,造成“执行软约束”。[7]周雪光和练宏等学者揭示出,政府内部的行动者上下级之间形成了不完全契约,存在着讨价还价和“共谋”的现象,[8]它以非正式制度化的方式存在于体制内。[9]

情势论者着重从中央政府、地方政府和政策所处的环境(社会、经济、文化、政治因素)之间的相互作用来研究公共政策执行。该理论认为,构成执行情势的基本要素包括政策本身的特征、政策执行者拥有的资源与所处的社会政治结构网络。通过对这些情势要素的剖析,可以发现制度结构对执行者认知与行为的影响。他们认为,公共政策执行是一个动态变化的过程,中央政府、地方政府、政治制度、组织结构、激励机制等因素均会影响公共政策的有效执行,因而不存在一种固定不变的政策执行模式。有效的政策执行模式应该随着各类权变因素的变化而改变。中央和地方政府会根据情势变化而作出相应的战略或策略调整,从而使得政策执行呈现出复杂性和动态性的特征。例如,龚虹波通过对宁波市的行政审批制度改革的观察,发现政策执行是在正式结构与“关系主导”的非正式结构的交替情势中完成的。[10]在马特兰德(Matland)构建的政策执行“模糊—冲突模型”中,执行情势是影响政策的重要因素,[11]政策的执行者会在一定的“情景”下转变行政性执行。[12]

政治—行政互嵌论者[13]认为,在公共政策研究中,威尔逊、古德诺等所依据的政治与行政二分的原则是与现实不相符的。事实上,行政官员在执行公共政策方面有着很大的主动性,在政策制定过程中也常常需要咨询政治家,听取他们的建议。因此,政治家是政策形成的主要来源。政治最重要的活动就是公共政策的产出,政治过程也是公共政策的制定与评估过程。行政本身就是构成政治的一个重要组成部分,地方官员在执行政治任务的过程中,会不断地作出因地制宜的政治性决策,这些决策同样也是国家意志的体现。[14]特别是在中国的行政体制下的公共政策执行,有时候需要借助政治性力量来解决,如成立政策执行的“党领导小组”。[15]

现有的各类研究从理性行动者、执行情势到政治—行政互嵌的三种视角出发,对影响公共政策执行的因素进行了细致的挖掘与归纳。但这些研究也存在如下问题,一是落入对执行者“地方理性”研究的窠臼,忽略了执行者本身所处的场域和情景变化也会影响政策执行。二是对于现有的政策执行中政治要素的分析,论者们往往仅指出了这些政治性影响的作用力,但对于政策执行所处的政治制度缺乏进一步的细分。例如,在中国,政治性因素还需要再进一步细分为党、政两个要素。在中国政治制度内的党、政是两个不同的系统,权力地位也是不同的,政府部门单独发出的政策文件与党政联合发出的文件都会在不同程度影响到政策过程,从而影响政策执行的速度和效果。因此,需要更加客观地建构出包含党、政两个要素在内的政策执行分析框架。三是研究者没有从历时性角度把握政策执行的动态性和复杂性,只是将政策执行当作一种固定不变的模式,也没有将时间维度引入政策执行过程,未能更好地透视政策过程的动态及其影响机制,也无法客观解释政策执行力为何会在某个时间段突然增强的原因及其机制。

在公共政策执行的研究领域中,鲜有学者提出与“政治势能”相关的概念。有学者在几年前讨论过中国公共政策存在“高位推动”[16]特征的问题,强调国家运用中国特色制度的“高位推动”(即“工作领导小组机制”)来解决公共政策在央地之间、部门之间的贯彻与落实的问题。该理论虽然建构了本土化的政策执行分析“关键词”——“高位推动”,但它仍带有一些“意识形态话语”,具有次生性特征,尚未上升为学理性概念。而事实上这一中国制度的“关键词”和“话语”——“高位推动”背后隐含了一整套中国特色的政治制度安排,需要进一步深度挖掘其学理内涵。除“高位推动”的表述外,有学者提出了“决策删简—执行协商”的概念,认为这是当前中国大量政策议题涌现情形下塑造出的一种过渡性制度安排;强调政府为应对外界压力和多元利益,依赖“决策删简机制”来快速决策。[17]“决策删简机制”能够说明中国政策执行的一些结构性特征,但不能反映政策执行的历时性,因此,“决策删简机制”也不足以完全概括中国公共政策执行中的政治因素。此外,有学者提出公共政策中的“政治权威”问题,强调政治权威是以政治权力为后盾,依据权力的合法性认同,产生的高度稳定性、可靠性的政治影响力和支配与服从的权力关系。宁骚认为,在公共政策执行中,政治权威是公共政策执行的重要资源,赋予执行者一定的权威,才能使得执行活动顺利进行。[18]廖晓明等人认为, “政治权威”是政策有效执行的保障。[19]“政治权威”和“政治势能”有共通的含义,即都反映了一种自上而下的政治影响力,下级政府可以借助两者来更为有效地执行政策。不过,两者的区别也是显而易见的。在稳定的政体中,政治权威也通常是稳定的。当合法性基础发生变化时,政治权威才会受到影响,但这不可能在短时间内发生变化。相较于政治变动的长时段,公共政策往往是在短时段内被执行的。因此,政治权威虽能反映党政组织的权力影响力,但不具有像政治势能一样对情势作出的策略性快速调整,因为权威是稳定的。因此,无论是带有明显的意识形态特征的“高位推动”概念,还是“决策删简”与“政治权威”概念,在阐释中国公共政策执行的特征时都存在某些缺陷,因而还需要更为准确、全面和学术性的表达。“政治势能”这一概念即是在上述背景下提出。

“政治势能”是指公共政策发文的不同位阶所展示出不同强弱的政治信号,它是中国共产党的核心理念的政治表达,政策文件出台时的位阶就是政治势能强弱的重要标志之一。它有三个含义,一是“党的领导在场”。由于党是中国的最高政治力量,是对国家和社会发展方向全面领导的核心,因此,需要通过“党的领导在场”来产生凝聚力,整合跨部门利益,解决政策执行的碎片化现象,并营造一种有利于政策执行预期的事态演变的趋势和大势。二是“构建权势”。利用党政联合发文,将公共政策上升为党的议题,提高了公共政策的政治位阶,赋予公共政策更高的政治意义,以获得成立“工作领导小组”权限的组织形态,其功能在于统一思想、释放信号并且由平台进行以任务为导向的分工和整合。三是“借势成事”。当特定的政治位阶、政治信号或政治表征进入到公共政策时,能够很快为浸淫其中的地方官员所察觉和识别,进而诱发或催化他们的政策变现过程,触发他们的政治意识、调动其积极性,各级地方政府可以如法炮制,施以各种造势以让下级感受到一种动而不可止的势能,对在场的或即将入场的地方官员产生影响力,对“逆势而行者”起着阻遏、阻止或改变行进方向的作用,对“顺势而行者”则起到推动作用,改变政策执行或政策变现的进程速率。

需要注意的是,“政治势能”与“政治信号”存在诸多差异:首先,政治信号只是指一种政治信息的呈现形式,它没有办法把影响公共政策执行中的理性选择、情势和政治—行政互嵌三种因素都涵盖进来,而这些因素都会影响公共政策执行,进而体现出公共政策执行的不同特征。“政治势能”能够将其全部涵盖,进而反映出公共政策执行的不同理路特征及集合。其次,“政治势能”可体现公共政策执行的历时性特征,而政治信号只能反映共时性的特征。最后,政治势能背后的位阶反映了中国政治制度下的政党部门的权力地位,而政治信号不能完全反映某种特定的政治制度安排,它只能传递某种强弱不同的信息。

在中国政治制度的演进过程中,“政治势能”是中国共产党建党立国的重要基础,它帮助党在险恶的政治环境下凝聚思想和战斗力,以强大的意识形态、有效的组织动员取得政权,并在革命、建设和改革的历史进程中统一意志、推动决策执行,以促进经济社会的全面发展。因此,“政治势能”具备很强的政治功能,也是政治控制和政策执行的重要特征,它常见于每届党的领导集体对各级官员各种场合的教育训导中,它是对中国各级官员第一位的根本要求。它是衡量一个地方官员在政治上是否成熟的根本标志,它有着丰富的内涵,包括政治方向、政治立场、政治观点、政治纪律、政治鉴别力和政治敏锐性等方面。在此制度下的科层组织一旦遇有政治势能强大的公共政策,各级执行主体可以突破惰性和部门割裂,具有高化的效能和执行力。换言之,假定其他影响因素不变,政治势能强,则政策变现快。

我们将论及的“政策变现”是由“政治势能”衍生出来的另一个学理性概念,是对具有“政治势能”政策执行效果更精准的描述,这一概念是受到会计学学科对资本变现能力讨论的启发。在会计学学科中所提到的“资本变现能力”,通常包括两个层面:第一是变现的数量,资产通过周转后能够回收的现金越多,变现能力就越强;第二是变现的时间,越短同样意味着变现能力越强。[20]本文所提的“政策变现”是指政策目标在具体体制情境中的实现能力,它也有两个层面:一是政策实现的品质层面,指的是政策群目标(一个公共政策包括“元”政策及具体的子政策、配套政策)在执行过程中多大程度上得到“完美”实现或“打折”实现;二是政策实现的时间层面,则突出政策从实施到终结之间所经历的周期长短。

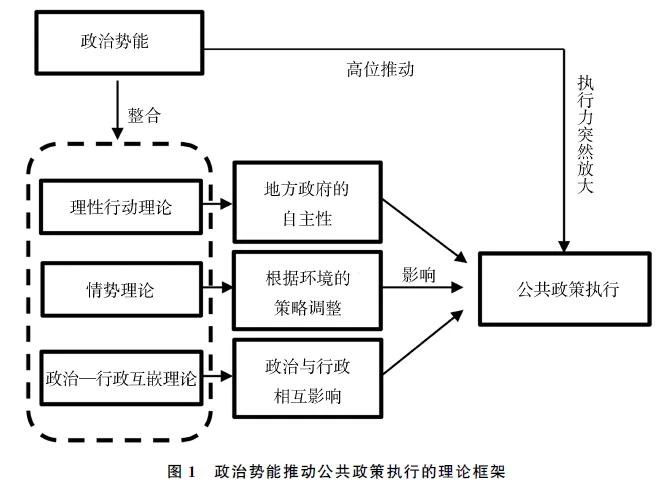

从研究范式上看,本文所提的“政治势能”除延续第三代政策执行的研究范式外,更强调机关间的网络关系和政策执行力的具体表现。在执行机关间的网络结构状态上,垂直体系包含不同层级机关间关系的运作;水平关系则包含机关间伙伴关系的生成。由此,中央机关的组织能力和平行机关间的沟通协调能力成为衡量政策执行力的重要标准。[21]在此基础上,还将公共政策的历时性特征纳入,可以帮助我们揭示某些公共政策执行力为何突然得以在某个时段集中增强的原因及其机制。它整合了理性行动理论、情势理论和政治—行政互嵌理论的各自不足,总结了公共政策执行的中国特征,也能为普适性的政策执行理论提供一个有所裨益的修补。图1显示了本文的技术路线和研究进路。

图1显示了政治势能推动公共政策执行的理论框架。我们可以看到,理性选择理论、情势理论和政治—行政互嵌理论中的诸要素分别会影响政策执行。具体而言,根据理性选择理论,地方政府作为理性者会出于自身利益考量而选择性地执行公共政策,进而存在政策执行的央地博弈过程与碎片化现象。根据情势理论,公共政策并非一成不变,中央和地方会根据环境变动而作出相应调整,因而公共政策具有历时性的动态发展过程。根据政治—行政互嵌理论,公共政策执行过程还受到政治因素的嵌入性影响,因而公共政策执行过程呈现出政治与行政的互动性与嵌入性。“政治势能”这一概念整合了这三种重要的理论资源,也即政治势能均能体现这些理论的特性。因而,通过构建“政治势能”这一概念,可以对中国公共政策执行的特征在一定程度上作出深入阐释。

二、政策变现的类型比较、案例呈现与变现品质

我们将从实证角度,通过对中国近20年来农村林改政策案例的剖析,展现中国场景下政治势能与激励机制强弱不同所构成的不同组合类型所导致的政策变现,以及它在较长时间范围内的演化变迁。

这里,政策变现将涉及另一变量——激励机制,它是政策变现的另一个重要因素。在中国的央地关系中,要确保地方政府有效执行上级意志的方式需要设置明确而足够的激励机制,从而将国家的目标与地方的利益偏好相吻合,并使地方理性地选择忠实执行。激励机制是多向度的,正向激励是通过增加地方政府在忠实执行中所获得的收益以致超过执行偏差所得,例如,只要地方政府忠实执行,可能就会有相应的资金和资源向执行单位流入。而负向激励则是通过增强地方政府在执行偏差所遭受的惩罚超过执行偏差所带来的收益。正负向激励的选择需要仔细斟酌,构建互惠的正向激励关系是政策变现的重要因素,但对于存在结构性张力的政策(如林改中取消“林业两金”[22]的政策规定会使林业部门的利益受损),则需要负向激励对执行者进行监督和惩罚。

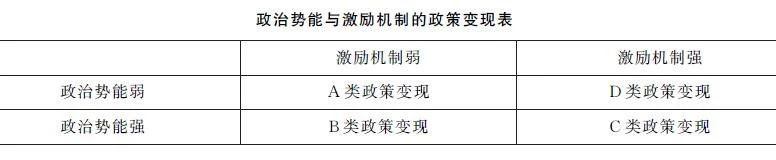

政治势能与激励机制这两个变量的组合决定了政策变现的类型。根据政治势能的高低和激励机制的强弱二维因素,可以对政策变现力进行理想类型的划分,如下表所示。

上表可以说明政策变现力在情势环境中的变动性、政策实现的品质程度以及政策执行过程中所展现的中国特征。根据我们的推论假设,在长时段的过程中,由于政治势能和激励机制发生演化,且政策目标的复杂程度和政策过程中相关行动者的互动与博弈,公共政策的变现品质是根据“情势”而不断处在变动之中,体现了政治势能和激励机制两者间的耦合度,特别是政治势能的变化对公共政策变现品质度的影响。在这一过程中,政治势能行为也可能呈现出非制度性的缺陷。

(一)A类政策变现(2000—2003):政治势能与激励机制双弱,政策变现力低

A类政策变现力是弱政治势能与弱激励机制的组合,这类政策的执行效果显然是最低的。该项政策之所以既缺乏较强的政治势能,也缺乏必要的激励机制,是因为制订该政策的国家部委无法获得来自党中央或其所属的机关部门联合发文的理由和时机,同时,作为执行该政策的地方政府部门也未能从理念上转变,重视程度不够,激励效果不佳,导致政策执行力弱。在中国林改政策的第一阶段(2000—2003)就是这个政策变现类型的体现。

20世纪80年代我国农村耕地就已经实现“分田到户”,但是农村大部分的集体林地却一直没有实现“分山到户”的承包责任制,农村集体林地的经营效率低下,农村集体林业发展面临着体制机制的问题。[23]作为当时主管部门的国家林业部一直试图推动农村集体林地改革,[24]2000年12月,已更名为国家林业局的林业主管部门选择福建以省级名义进行林改试点。福建省谨慎地选择了以武平县作为实施“集体林地林木产权改革”[25]的试点县,再施予各县(市)跟进参与。此次改革以“林业三定”[26]时农户承包经营的山林为基础,确权颁证,并发证到户,整个改革于2003年基本结束。

在政治势能层面,第一阶段的林改政策既没有“高位推动”的中央文件,也没有中央领导的批示等高势能行为,只得到了国家林业局的授权操作,所以福建省内的市、县地方政府并未予以高度重视和配合,使得此时林改政策的执行力度不够,执行效果不佳。由于省林业厅相对而言是一个弱势部门,而林改却承载经济、社会、生态多项任务,涉及不同利益主体,需要多个部门配合。试点县武平的林改执行也只有在该县万安镇捷文村才比较成功,其余各乡镇的政策执行普遍存在走过场的问题。

在激励机制层面,省林业厅里出台的政策文件只将林改政策执行作为志愿性指标,执行力度并没有纳入当地官员的考核指标,对地方政府在行动偏好上的约束力相当薄弱。激励机制中所需要的财力资源配备也相对缺乏。

此次林改由于存在可能让乡村治理出现新的变数,如原有村集体经营的林地将被“分山到户”会影响到村财政收入,以及分山过程中难免涉及不同农户及林业公司的利益,[27]也会影响到地方社会稳定等,导致林改进展并不顺利。在政策执行过程中,一些地市要求退出,仅剩的永安市(县级市)表态愿意跟进参与,[28]省内其余市、县对林改政策的执行大都抱迟疑和观望的消极态度。[29]

总的来说,这种政策推行不利的状况在很大程度上源自于这一政策的“政治势能”不足,导致部门间统筹能力和自上而下地执行强制力都较为薄弱,地方基层官员在政策执行过程中踊跃性不够。

(二)B类政策变现(2003—2008):政治势能渐强与激励机制仍弱,政策变现力也随之渐强

B类政治变现力已经有了较强的政治势能,但强激励机制不足,不过由于政治势能渐强,政策变现力也随之渐强。第二阶段(2003—2008)林改政策执行是这个类型典型的案例。

从政治势能层面看,2003年后,党中央提出了“树立和落实全面发展、协调发展和可持续发展的科学发展观”。[30]党中央明确了科学发展观指导下的重要目标之一是建立资源可持续和环境友好型国家。在这一背景下,中国林业的改革与发展开始进入党中央的视野。2003年,中共中央、国务院发布了《关于加快林业发展的决定》,[31]在该《决定》第五条提出“深化林业体制改革,增强林业发展活力”(其余是关于加强林业产业发展的部分),使得林业改革的政策政治势能陡然增强。根据这个《决定》,确定福建、江西两省作为林改主要试点省份,并分别于2003年、2004年实施农村集体林改。该《决定》从宏观角度对两省实行林改的基本格调和路径进行了清晰的说明,两省基本上是按照《决定》的精神来设计彼此的林改路线、方针和政策。两省的省委都分别成立“林改工作领导小组”,以协调一定的财政资源、人力资源和行政权力来推动地方政府执行政策。

在激励机制层面的经费保障部分,此次林改国家的配套经费并不够,而是采取两省自筹,国家补足一些的措施。由于林改是要将“集体山林”分出去,这会影响到村集体财产收入。为补偿这部分损失,国家理应下拨相应的补偿经费,但实际执行过程中,中央财政只安排了林改的工作经费,这些补偿经费并没有落实到位。从政策变现来说,在第二阶段的政策变现力呈现渐强趋势,以福建省为例,截至2006年10月,福建全省已完成明晰林地产权面积7549万亩,占应改革面积的97%;集体商品林地产权已登记面积7511万亩,占应登记面积的95%。经省市联合抽查的全省76个县(区)中,林权申请登记率达95.1%,发证准确率达96%以上。[32]

总的来说,第二阶段政策变现力渐强主要是因为政治势能层面的提升。不过,由于强激励机制没有显现,地方政府是有选择性地执行,加上只在两省试点,因而政策变现在一定程度上打了折扣。

(三)C类政策变现(2008—2015):政治势能与激励机制双强,政策变现力高且达到预期

C类政策变现力不仅具有强大的政治势能,还具有较强的激励机制,它可以突破政策执行时的层级性障碍和部门间合作困境,修正地方行动者的偏好,使政策落地的各个环节都能高效地运转起来。第三阶段(2008—2015)的农村林改政策执行便是此类政策变现力的典型案例。具体来看,第三阶段的林改又可以分成上半场和下半场两段,上半场为“主体改革”(2008—2012),下半场为“深化改革”(2013—2015)。

1.上半场“主体改革”(2008—2012)

2008年,在两省林改试点的基础上,党中央决定将改革政策在全国范围内全面推广实施。2008年上半年,中共中央政治局常务委员会和中央政治局会议先后研究部署推进集体林权制度改革等工作。[33]2008年6月8日,中共中央、国务院《关于全面推进集体林权制度改革的意见》[34]正式颁布,该《意见》是中共中央和国务院联合发文,具有强大的政治势能。2009年6月,首次中央林业工作会议召开,会议强调“集体林权制度改革是农村经营制度的又一重大变革”,[35]这迅速调动起了各省市的执行力度。在“高位推动”下,各省的党政“一把手”纷纷表态,先后在一年内召开各省的林业工作会议,其中占全国70%的集体林业资源的南方17个省份,全部都是省委书记或省长出席各省的林业工作会议,北方集体林区各省也大都由省委副书记或主管副省长出席工作会议。地方党委政府迅速调动各种资源实施,采取“五级书记抓林业、五大班子搞林改”的组织形式,全面建立省、市、县、乡村五级“工作领导小组”。[36]从政策实施来看可以分为五个层次:第一层次是中央级相关部门,负责全国指导性的林改纲领文件;第二层次是省级相关部门,负责集体林改政策的设计、制定和指导;第三层次是地(市级)和县级党委政府,负责贯彻落实集体林改政策,在这个层面上,基本上是逐级学习和贯彻执行相关的中央林改政策;第四和第五层次是乡(镇)和村一级,具体负责落实主体改革的内容,扭转以往有些省份对林改的“冷态度”。由中央发出的自上而下的“势能”在县、乡两级基层政府官员产生执行政策的积极作用。从中央到各级层面所召开的林业工作会议,以及中央媒体和中央部委领导为林改“造势”的各类讲话中,使用了“情”、“态”、“形”、“走”等字后面加上“势”字以描述林改事态局面,[37]这足以让地方官员意识到:需要借“势”推动政策执行。

第三阶段上半场的政策核心主要是围绕“明晰产权,确权发证” (称之为“主体改革”)来实施和落地,经过4年时间的主体改革,到2012年底基本确立了农村集体林业产权制度,这一改革为盘活原有的“僵化型”农村集体林业资源,并为构建健康有序的我国林业发展环境提供了先决的条件。据不完全统计,截至2012年12 月,全国确权集体林地27 亿亩,占集体林地总面积的97.7%;发证面积占确权林地的95.5%,8949万农户拿到林权证,基本落实了农民家庭承包经营权。[38]

2.下半场“深化改革”(2013—2015)

然而,“主体改革”的完成只是山林资源向资本转换的前提条件,只是林改政策执行的第一步,难啃的第二步是以“推进林业投融资机制改革、优化公共财政投入”的“深化改革”。我们从第一阶段到第二阶段的林改试点都可以看到其执行难度之大,主要原因在于林业治理政策的执行需要在不同的行政区域、不同的环节(完善林木采伐管理机制、规范林地林木流转、建立支持集体林发展的公共财政制度、出台集体林贷款财政贴息政策、构建集体林担保和林权抵押贷款、推动政策性集体林保险制度、处理农村林业债务、处理涉林矛盾纠纷、维护林区安定稳定)等展开。从体制上看,我国的涉林机构包括林业、环保、农业、财政、发改、国土、档案等,分别承担着与林业有关的行业分类管理职能,不同职能口主管领导需要以特定形式进行协调。

在需要深化改革的关键时间点——2012年11月,党的十八大提出“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”。[39]在此次会议上通过的《中国共产党章程(修正案)》中,将“生态文明建设”写进党章,“中国共产党领导人民建设社会主义生态文明”、“树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念”等被提出;强调必须按照中国特色社会主义事业总体布局,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。在“势之使然”下,2013年中央一号文件明确提出,要深化集体林权制度改革,提高林权证发证率和到户率。这对地方和部门的执行深化改革政策的部分起到了至关重要的作用,很多地方的“一把手”都表示要身体力行,践行生态文明理念,进一步深化集体林权制度改革,各地各部门相继出台深化林改的政策,快速形成了政策群。[40]

在激励机制方面,党的十八大后的各项公共政策普遍都附有各种资金保障。尤其是国家加大公共财政对林业与林区的扶持力度,发挥公共财政的杠杆效应和乘数效应,成为推动国家实现绿色发展的重要动力。国家加强对林区基础设施的建设、对林下经济的扶持以及对林业技术服务的资金保障。在中央财政的支持下,地方政府实施了长期而稳定的财政投入机制,多方位多层次地筹集财政支林资金,通过政策性贷款有效解决了集体林权抵押融资困境的问题,各级政府在林业投入的比重显著增加,并加大了公共财政对偏远山区的财政扶持。[41]在负向激励机制方面,则推出“一票否决”考核制度,对林改政策执行情况进行考核,考核结果作为各级党政领导干部升迁评价的重要依据,对成绩突出的地方党委政府进行表扬奖励,对失职失责则严肃问责。

3.林改成绩斐然

第三阶段(2008—2015)的林改政策取得了很好的绩效,农村集体林业建设出现了焕然一新的面貌。具体表现在:一是“难啃的硬骨头”得以解决,修订了相关法律法规,从制度的层面破解制约农村集体林抵押贷款担保和政策性森林保险的“枷锁”。二是加强与林业产业发展所匹配的各类形式多样、产权多元化的林业贷款担保机构建设。三是有效地统筹城乡和东西部协调发展。与此同时公共财政对林业的支持发展结合农村综合改革扶贫开发等政策,实行资源整合,形成林业与林农内生性的增长机制。四是随着改革不断推进和深化,集体林业作为“沉睡的资产”被逐步唤醒,林业经济发展的同时生态效益不断显现,基本实现了“林农增收、资源增长、生态良好及林区和谐”的目标。[42]

总的来说,第三阶段的林改政策变现模式表现为政治势能与激励机制的双强。特别是第三阶段的下半场——“深化林改”政策在党的十八大提出“生态文明建设”、“美丽中国”、“绿水青山就是金山银山”和“绿色发展理念”的背景下,使得林改政策附有的“政治势能”上升到构建中国特色社会主义生态文明的高度。各省党委都先后召开省委常委会比照研究落实;林改政策虽然仍在政府的条块结构中运行,但已经高度嵌入到具有高势能的执政党政治体系内。林改中“党的领导在场”增强了政策变现力,使政策执行过程迅速且有效。

(四)D类政策变现(2016—2018):政治势能趋弱与较强激励机制组合,但政策变现已经制度化,回归常态,维持在高位盘整

D类政策变现属于弱政治势能与强激励机制的组合。这类公共政策一般由国务院办公厅出台,没有采取与党中央办公厅联合发文,政策所依附的“政治势能”一般。这类政策会给地方政府带来一定的配套资金和资源及“政策特区”。因此,其实施会对地方政府执行政策产生一定的激励作用。中国农村林改的第四阶段(2016—2018)就是D类政策变现的体现。

就政治势能层面而言,在第三阶段林改的主体改革和深化改革后,无须再次以党中央的名义出台新的林改指导意见,因此只是由国务院办公厅下发林改指导意见。2016年11月,国务院办公厅签发了《关于完善集体林权制度的意见》。

就激励机制层面来说,国务院办公厅出台的这份《意见》含有提供资金、项目、人员、技术等方面支持。[43]同时,这份政策文件也批准了国家林业局提出的“集体林业综合改革试验示范区”(以下简称“试验区”)的方案,按规定,入选为试验区的县市可得到优惠政策,如林业补贴政策、政策性贷款、信贷融资、林权抵押贷款。[44]

总的来说,这份由国务院办公厅为发文单位的政策文件虽然政治势能不是最高,但亦因带有“政策特区”的激励机制也取得了一定的成效。[45]D类政策变现虽然不会像第三阶段有很强的动力,但业已形成惯性和制度化,可以继续维持在高位盘整。

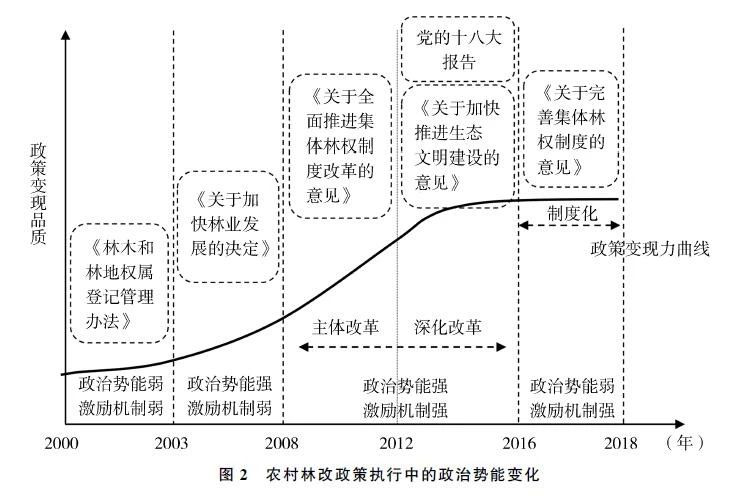

上述以林改政策为例,系统展示了长时段视野中公共政策变现A、B、C、D四个类型的更迭与政策执行的变化。在此政策变现过程中两大核心变量——政治势能和激励机制的变化,塑造了某个特定阶段的政治变现类型,继而展现了不同程度的政策变现品质(见图2)。

图2表明,中国近20年林改政策呈现出四个阶段其特征如下:第一阶段,政治势能弱—激励机制弱,政策变现力低且梗阻重重,呈现中央不够重视、地方难突破的局面;第二阶段,政治势能强—激励机制弱,政治势能加强,政策变现力明显增强但未及预期,呈现中央重视、地方执行但配套激励不足的局面;第三阶段,政治势能强—激励机制强,特别是2012年党的十八大后将生态文明建设放在突出的地位,并融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,呈现出中央全面重视、地方积极执行的局面,政策变现力高涨且达到预期;第四阶段,政治势能弱—激励机制强,随着政策重要性退潮,政治势能随之降级,政策变现回归常态,但业已形成惯性和制度化,可以继续维持在高位盘整。

三、中国公共政策变现中的政治势能与良性落地

在上述中国近20年农村林改政策案例中,我们发现相关重要政策文件《林木和林地权属登记管理办法》(2000年12月)、《关于加快林业发展的决定》(2003年6月)、《关于全面推进集体林权制度改革的意见》(2008年6月)、《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》(党的十八大报告,2012年11月)和《关于完善集体林权制度的意见》(2016年11月),等等,发文单位涉及国家林业局、国务院、中共中央、国务院办公厅等。发文主体的不同位阶对应了不同的政治势能,是促使农村林改政策执行力突然变化的主要动因,进一步印证了中国公共政策变现中存在的政治势能因素及其所蕴含的能量的强弱。在政策发布、实施过程中,国家部委会以政治势能为触媒推动政策执行,而地方政府会根据政治势能高低作出策略性调整。

(一)政治势能是中国特色社会主义制度赋予政策执行的内在特征

中西方政府在解决政策执行的“跨部门利益”和“层级性问题”的“碎片化”过程中,会采取不同的政策工具。因为要受到所处的政治制度、自身的政府组织结构、权力格局、政治—行政文化、绩效评估、问责制度、官员个人特质和地方政治环境等困素的影响。在西方国家一般是采用如部际委员会、局际合作机构、府际委员会、联合小组、特别工作小组、高层网络组或项目、政府理事会等。[46]但西方国家管用的政策工具,在中国不一定行得通。对于中国来说,有时需要运用“政治势能”这一政策工具来解决跨层级(中央—地方)、跨领域、跨部门的合作困境,达成政策执行各主体的整合和协调。

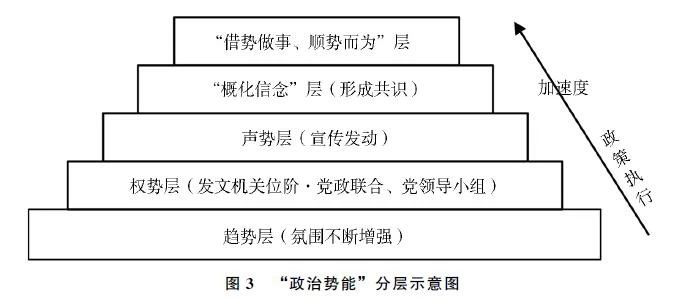

学界一般用理性选择理论来解释跨部门机关和层级性地方政府的政策执行行为,但这种解释搬用利益主导模式而过于表面化。我们要从中国的政治文化背景中去分析“政治势能”的发生机制,这里我们将通过图3来进一步理解“政治势能”。大体来看,它从出场到产生作用一般要经过五个层次。

第一层为“趋势”,即实施某一项公共政策的“政治势能”氛围有不断增强的趋势。就生态与资源类型公共政策领域来说,进入21世纪后,从“可持续发展”、“科学发展观”到“生态文明建设”再到“五大发展理念”等宏大目标氛围不断累积,成为该类公共政策文件出台的背景或依据。以近20年林改政策出台为例,近些年之所以林改取得卓越成效,不容忽视的是国际国内关于林业改革的形势已经形成,如全球气候变化、生态文明建设和绿色发展的需要、农村土地改革势在必行和耕地改革延伸到林地改革的时机已到等。这在政策文件中的“第一部分”一般会有专段说明意义,并将党的最高领导人的讲话原文吸纳到政策文本里,作为政策实施的根本指针。

第二层为“权势”,指权力的影响力或者说是实施公共政策的领导权,根据宪法序言确立的“坚持中国共产党的领导”原则,中国共产党在整个国家政治生活中居于领导地位。它包含两个方面的内容,一是政策发文单位的不同位阶可展示出不同的政策势能。例如由中共中央、国务院名义发文,或中办、国办名义发文,或与相应中央部委联合发文,抑或部门自行发文,都蕴藏着不同的“权势”。如果国家部委能争取到和党中央的部委联合发文,就具备了较高的“权势”位价。二是成立“工作领导小组”。以林改政策为例,就需要成立林改专门领导机构,坚持党的“一把手”负责制。这个时候中办国办可能会联合下文“关于成立某某工作领导小组的通知”。各权力层级会依次相继成立,如在省级,成立省委书记任第一组长,省长任组长,省委副书记、省委常委、副省长任副组长,林业、公安、司法、财政等有关厅局长任组员的集体林权制度改革工作领导小组,并设立一个省林权制度改革办公室,抽调若干有工作经验的同志组成工作专班。各市、县、乡(镇)、村也相应成立以书记、支书为组长的林改领导小组,形成“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、相关部门合力抓的权力机制,呈现出明显的权威性和强制性。

第三层是声势、造势,这是一种情境动员。当林改执行的具体政策下达后,中央媒体会密集地展开宣传攻势,相关中央国家各部委领导人会有重要讲话,形成“影响深远、意义重要”的阵势,这就是中国公共政策执行的“宣传发动阶段”。这是政策执行的中国特色之一,即充分利用宣传工具,制造舆论优势。在中国,实行的是“党管宣传”这一宣传体制,党的各级宣传机构会配合林改政策的执行机构(主要是林业部门),通过宣传、座谈和听证等方式,促使干群从思想上接受新政策。

第四层为“概化信念”(generalized beliefs),[47]这是指由于公共政策传播后所形成的观念共识。以林改政策为例,在政策颁布初期,不少地方的基层干部怕毁了林子、怕惹麻烦、怕断了集体财路,林业职工顾虑“两金”减免后工资没有来源、经费没有保障,部分林农担心改革会出现“推倒重来”,剥夺他们的现存利益,等等。但广大干部职工在通过学习领悟相关文件的精神后,统一了思想,形成了共识,如林改是为了建设生态文明和绿化国土,需要用新一轮林权制度改革来适应社会主义市场经济。同时,通过制订政策的激励机制触发了利益选择,调动了基层干部的积极性。这种“势态”必然调动各级干部参与的热情,并因责任感而强化改革的信念和决心。

第五层为借势做事。经过四个层次“势能”的累积后,全社会上下已形成强大的氛围,从而快速地开启政策执行的窗口。第五层次能对逆势而行者起着阻遏,而对顺势而行者则起加速作用,改变政策执行过程的速率,触发和增强跨部门合作机关及地方政府的政策执行力。

图3的“政策势能”分层示意图可以展现中国公共政策执行者的政治逻辑。它强调的是在“中国共产党领导国家”这样一个中国特色社会主义场域中,由执政党和国家所释放出来的政治信号和能量。这种自上而下的政治势能可以调动执行者的注意力和重视程度,有效推动资源的集中和政策的有效执行。它具有以下几个方面的特征。

第一,政治势能并非政策执行者的主观认知,而是事实存在的。它可以通过发文单位、正式文件以及“党的领导在场”等主导元素显示出来。执行者通过对这些元素的分析来感知公共政策政治势能的高低。这表明,中国公共政策执行并不仅仅是技术性、操作性的管理过程,还嵌入到“讲政治”的政治体制之中。当“讲政治”延展、投射到公共政策过程时,它就会通过一定的形式、信号或表征进入到政策过程,能够很快为身处其中的地方官员所察觉和识别。识别公共政策中的政治元素,最典型的就是红头文件的“势能”,它是公共政策的文本载体,政治领导层的意志需要通过政策文件而得到宣示、展现和落实。“在我国,上至中共中央、国务院,下到省级党委、政府,以及最基层的乡镇和街道等,都有权发红头文件。但因签发部门的不同,这些文件的内容和作用,会有很大差别。”[48]在中国的党政体系中,即使在同一行政层级的党政部门,它们所签发政策文件的政治势能也是有所不同的,一般而言,党中央部门牵头出台的政策“政治势能”最大。国务院系统部门间相对存在强势部委和弱势部委,但只要弱势部委能与党中央的部委联合发文,其政策的政治势能就会得到增强。

第二,导入特定的政治话语和政治理念进入其政策文本,都可提示其政策的性质、深浅、取向及重要性。客观地说,什么样的用语和表述、判断能够进入以党中央名义发布的政策文件里并不是随意之事,而是一种非常重要的政治安排。[49]如果这类用语或表述进入到以党中央名义发布的政策文件里,就能够触发各级官员的看齐紧跟的政治意识,进而诱发或催化他们政策执行的力度和强度。如党代会“中心工作”的表述、党的最高领导人的讲话、党的各类政策文件“硬指标” (如一票否决)的提示等,都成为显示政治势能重要性和优先性的“信号灯”。在很多情况下,处在同一种政治文化中的跨部门执行机关或地方政府也会主动增添政治势能来表现自己的政治正确的完美执行,以促成政策变现。地方政府则会根据政治势能高低作出相应的策略调整。

第三,高政治势能的政策需要成立执行这一政策的“党领导小组”。它是一种极为重要的手段。中国共产党作为核心能动者,具有核心的政治权力,政策执行者若依靠党委支持,将有利于整合各方资源。被认定为“高位推动”的公共政策需要在执行中成立任务型的“工作领导小组”形式,由党政机构负责人组成,通过其进行不同部门间的协调沟通、下情上达和监督政策执行等功能。

在进入21世纪之后,为了应对复杂繁多的社会政治经济事务,实现改革和发展的多重目标,国家机关的职能部门迫切需要一场“执行力革命”来解决政策执行中的各种梗阻问题。因此,党的十八大后,在一些事关全局性重要议题上,需要以“党的全面领导”来突破官僚制的程序僵化和形式主义的顽疾,化解公共政策多属性[50]和层级性[51]的矛盾。因此,国家部委的政策制定者往往会在专业化的政策中附加政治势能,并以此为触媒,将公共政策快速地执行。一旦某项公共政策被要求“讲政治”,那么它就具备“强政治势能”,高于一般部门出台的文件,牵头部门还可以要求设立“党领导小组”以推动政策执行。

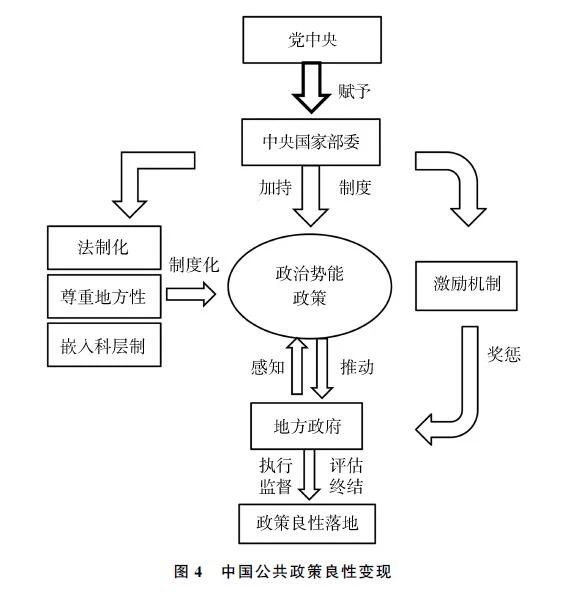

(二)“政治势能”行为的制度化与中国公共政策的良性落地

应当看到,在一定意义上,具有中国特征的公共政策“政治势能”是属于非制度化的政治信号,虽然能促成地方官员以“讲政治”为触媒来推动公共政策的变现,但也不同程度地存在如下问题。

首先,从政策制定的科学性来看,附有政治势能的政策追求内容宏观,立意高远,但对政策执行的技术性和专业性细节描述较少,政策行文中较多使用“鼓励、支持”这类话语,对于如何具体操作,政策文件并没有详细展开。按照政策起草的特点,大部分的政策文件是由职能部门的中层领导起草制定,而他们往往花较长篇幅强调政策的政治势能,而对于需要具备哪些条件、是否具有稳定的预期、执行过程是否科学合理、是否遵循市场规律、是否符合法治原则等较少考量和阐释。

其次,频繁采用高压的政治势能,会在一定程度上导致忽视或替代体制常规化、制度化建设,这只能治标不能治本,很难实现长效的治理绩效。一旦高政治势能的公共政策出现极化现象,在面临重要决策时,原来存在于体制中的“唯权是瞻”现象也跟着极化,信息传递被阻滞,从而导致“坐等上令”情况出现。例如,即使明知有事关重大的政策应执行,但相关地方政府依然无动于衷,要坐等上级或同级领导亲自批示后,才会重视执行,并把这变成对领导表忠的一个途径,这肯定就会与原来的政策目标相脱离。

最后,高政治势能的公共政策往往被理解成为“上级制定、下级执行”,造成上下级政策交流不足,缺乏实践性。例如,一些地方不敢对政策作因地制宜的转变,并且逐级效仿,演变成谁也不敢对上级政府制订的政策提出建设性意见。因此,高政治势能的政策变现优势就有可能发挥不出来。

因此,为避免出现以上情况,政治势能行为可通过三个途径来实现制度化:一是通过“党的领导”的制度化。因为作为基本原则的党的领导需要具体化,重大领导行为需要制度化。制度化中包括对部分重要执政行为的法制化。全面依法治国的提出,客观上要求将“党的领导”具体化和制度化。在制度建设中,需要将理念上的“党的领导”转化为更为具体的“依法执政”。在颁布“意见”、“通知”、“条例”等附有高政治势能的公共政策时,也要对党规党法的制定原则、权限、程序作出明确的规定。正如有学者所言:“创设一套制度化规范化的领导体系,是改革开放40年后提出的又一个重大课题”。[52]二是仍然要尊重地方自主性。“控制与治理悖论”是中央集权体制常见的困境,这一困局可以通过地方自主性来实现有效治理。这就要求地方政府在地方治理时,结合当地的现实情况,在处理与中央、市场、社会的关系时能独立、能动地处理问题。概括地说,基层官员并不是中央政策职能的“复印机”,而是有能力对政策在地方的实施作出控制和选择的。例如,近年来林改政策变现的成功是遵循着“统一指导、具体实施、各显其能”的运行逻辑,并非机械式地执行。地方政府、部门的主观能动性在其中也发挥着作用,它们会根据自身情况去整合、协调各种关系,最终实现目标。三是将高势能公共政策嵌入于科层的常规政策执行体系之中,使其构建新的常规化运作(执行主体、执行机制、执行模式、分工与专业化),并与“制度化”的公共管理体制进行整合,使之融入现代国家政权建设的结构化过程。

需要指出的是,虽然本文论述的核心概念是“政治势能”,但在政策变现中也要重视激励机制这一辅助性的变量。40多年的改革开放使我国国家财政实力大幅增强,为政策变现的激励机制提供了厚实的基础,各项公共政策普遍都附有各种政策保障(主要是资金保障),充盈的财政资金将政策扩展至以往国家能力未尽之域,如果有制度化的政治势能协助,亦可助力中国公共政策的良性落地(详见图4)。

结 语

综上,本文以中国近20年农村林改政策为例,讨论了林改政策变现类型的更迭演进,提示了影响林改政策变现的几个因素,特别是提出“政治势能”的概念,尝试去展现政策过程背后的政治逻辑。事实上,除林改政策外,中国的不少公共政策执行均不同程度具有这个特质:当弱政治势能—弱激励机制模式主导时,政策变现力低,呈现出如果中央不重视、地方就难突破的局面。而当政治势能加强时,强政治势能—弱激励机制模式形成,政策变现力明显增强,呈现出中央重视、地方执行但配套激励不足的局面。随着强政治势能—强激励机制模式凸显,政策变现力高涨且达成预期,呈现出中央全面重视、地方积极执行的局面。随着主体任务的终结,政治势能随之降级,但由于强激励机制的持续,蜕变为弱政治势能—强激励机制模式,政策变现回归常态。政治势能并非抽象、模糊的主观认知,而是在组织架构、正式文件的内容甚至是仪式性象征中均有显示。附有政治势能的公共政策,往往带有高于一般部门或层级利益的属性,能够通过党的层面的操作达成政策执行各主体的整合和协调。在林改“主体改革”和“深化改革”案例中,促使各省积极响应的两个关键节点是2008年中央政治局会议上作出的全面推进集体林权制度改革的决定和2012年党的十八大提出“生态文明建设”、“美丽中国”的决定。这类党政联合发文、组建领导小组进行高位推动的政策执行模式在中国公共政策场域中经常可见。

随着新时代国家的快速发展,政府在制定和实施公共政策的过程中面临诸多变量,开展公共政策体系化建设,努力提高政策执行力显得尤为关键。在中国公共政策的生产过程中,既要凭借附带政治方向和政治立场的政治势能以提高公共政策执行的效率,弥补传统官僚制方式经由论证、决策、审批、财政拨付等复杂环节的不足;但也需要有稳定的公共政策程序,以及技术性、专业化的政策手段和政策过程,并尊重地方自主性。因此,从国家层面出台规范公共政策决策和执行程序的专项法规应提上日程。本文基于中国近20年林改政策的案例研究,对中国公共政策执行中的政治因素进行了尝试性探索和解释,提出了“政治势能”的概念,试图解释政策执行中政治因素与政策变现之间的逻辑关系和机制,有助于我们对发端于西方的公共政策理论作出一个具有中国风格的知识回应。当然,需要注意的是,几乎没有任何一个概念或理论框架能够一劳永逸地解释并破解中国公共政策执行中的问题。在中国现代国家的发展进程中,公共政策理论与实践的探索依然在路上,这需要每一位有时代感和学术使命感的公共管理学和政治学工作者的不懈付出与努力开拓。

〔责任编辑:王海锋〕

参考文献:

[1] 德怀特·沃尔多:《行政国家:美国公共行政的政治理论研究》,颜昌武译,北京:中

央编译出版社,2017年,第157页。

[2]参见A.Mertha,“Fragmented Authoritarianism 2.0:Political Pluralization in the Chinese Policy Progress,”The China Quartery,vol.200,2009,pp.995-1012.

[3]参见 J.Duckett,The Entrepreneurial State in China:Real Estate and Commerce

Departments in Reform Era Tianjin,London:Routledge,2006,pp.3-14;M.Pei,China’s Trapped Transition,Cambridge:Harvard University Press,2006,pp.33-44;郁建兴、高翔:《地方发展型政府的行为逻辑及制度基础》,《中国社会科学》2012年第5期。

[4] 竺乾威:《地方政府的政策执行行为分析:以“拉闸限电”为例》,《西安交通大学学报》2012年第2期。

[5] Kevin J.O’Brien and Lianjiang Li,“Selective Policy Implementation in Rural China,”Comparative Politics,vol.31,no.2,1999,pp.167-186.

[6]林梅:《环境政策实施机制研究——一个制度分析框架》,《社会学研究》2003年第1期。

[7] 陈玲、薛澜:《“执行软约束”是如何产生的?——揭开中国核电谜局背后的政策博弈》,《国际经济评论》2011年第2期。

[8]周雪光、练宏:《中国政府的治理模式:一个“控制权”理论》,《社会学研究》2012年第5期。

[9]周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》

2008年第6期。

[10]参见龚虹波:《政府改革政策的执行理论研究:以宁波市行政审批制度改革为例(1999—2013)》,北京:中国社会科学出版社,2013年。

[11] R.Matland,“Synthesizing the Implementation Literature:The Ambiguity-Conflict

Model of Policy Implementation,”Journal of Public Administration Research and

Theory,vol.5,no.2,1995,pp.145-174.

[12]胡业飞、崔杨杨:《模糊政策的政策执行研究——以中国社会化养老政策为例》,《公共管理学报》2015年第2期。

[13]行政—政治互嵌理论认为“政治与行政是不可分离”的,且交织相嵌,注重政治因素的

“行政即政治”。参见德怀特·沃尔多:《行政国家:美国公共行政的政治理论研究》。

[14]参见孙学玉:《走出困惑:关于行政概念的再思与再认》,《江苏社会科学》1999年第6期。

[15] 参见贺东航、孔繁斌:《公共政策执行的中国经验》,《中国社会科学》2011年第5期。

[16]“高位推动”是具有中国特色的中国共产党主导下的公共政策执行机制,运用党的权威

来实现公共政策的有效执行,省、市、县、乡、村的“五级书记”一起抓,并成立“党领导小组”以凸显中国共产党关于社会、政治、经济、生态以及民生的理念。

[17] 参见薛澜、赵静:《转型期公共政策过程的适应性改革及局限》,《中国社会科学》2017年第9期。

[18] 参见宁骚主编:《公共政策》,北京:高等教育出版社,2000年,第297—305页。

[19]参见廖晓明、贾清萍、黄毅峰:《公共政策执行中的政治因素分析》,《江汉论坛》2005年第11期。

[20]谢志华:《资产的本质是变现能力》,《财务与会计》2006年第10期。

[21]参见贺东航、孔繁斌:《公共政策执行的中国经验》,《中国社会科学》2011年第5期。

[22]“林业两金”是指 “育林基金”和 “维持简单再生产费用”。原本的征收标准是20%,

如果减免,林业部门将由此形成很大的经费缺口,这对林业部门来说是一场“自我革命”。因此,为了确保 “两金”减免政策的落实,在集体林权制度改革政策内容中设置了负向激励。

[23] 20世纪90年代,由于集体林地区自然、社会条件各异,政府还没有将承包权真正推进

到集体林地家庭经营。参见贺东航、朱冬亮:《林地改革的演变轨迹与制度绩效——农

村集体林权制度改革30年》,徐勇主编: 《中国农村研究》2008年卷 (上),北京:中

国社会科学出版社,2009年。

[24]早在20世纪90年代初,林业部就将福建三明市确立为全国南方集体林区改革试验区,

创造了“分股不分山、分利不分林”的林业股份合作制。

[25]早期这项政策并未被称为“集体林权制度改革”,而是称为“集体林地林木产权改革”。

[26] 1981年3月8日,《中共中央、国务院关于保护森林发展林业若干问题的决定》颁发。

(参见http://www.forestry.gov.cn/main/4814/content-801605.html,2018年9月25日)从当年6月起,全国农村进行以“稳定山林权、划定自留山和确定林业生产责任制”的林业“三定”改革。

[27]福建省在20世纪80年代林业“三定”后,大部分农村地区采取了村集体统一经营,但一些拥有所有权的村集体再将林地流转给某些林木业公司(有地方国营,也有私营),形成了复杂利益的产权结构。

[28]《黄建兴厅长讲话材料选编(2002—2008)》,华中师范大学中国农村林业改革发展基地,2008年5月印刷(未公开出版资料)。

[29] 同上。

[30]中共中央文献研究室编:《十六大以来重要文献选编》(上),北京:中央文献出版社,2005年,第483页。

[31]2003年6月25日,中央发布《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》,将林业改革提升到新的高度,参见http://www.forestry.gov.cn/portal/xby/s/1277/content-126964.html,2018年8月26日。

[32]朱冬亮、贺东航:《新集体林权制度改革与农民利益表达——福建将乐县调查》,上海:上海人民出版社,2010年,第91页。

[33] 参见周强:《全面推进集体林权制度改革》,《湖南林业》2008年第12期。

[34]《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》,2008年6月8日,http://

www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_1057276.htm,2018年9月20日。

[35]《中央林业工作会议在京召开温家宝发表重要讲话》,2009年6月24日,http://

cpc.people.com.cn/GB/64093/64094/9530784.html,2018年9月25日。

[36]贾治邦:《国务院关于集体林权制度改革工作情况的报告——2011年4月20日在第十

一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议上》,2011年4月20日,http://

www.npc.gov.cn/npc/xinwen/jdgz/bgjy/2011-04/21/content_1652554.htm,2018

年9月25日。

[37] 参见温家宝:《高度重视林业的改革和发展》,《求是》2009年第16期。

[38]刘天蓉:《全国97.7%的集体林地实现确权》,《纸和造纸》2013年第1期。

[39] 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告(2012年11月8日)》,北京:人民出版社,2012年,第39页。

[40] 例如,财政部出台了《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》和《育林基金征收使用管理办法》;保监会出台了《关于做好森林保险试点工作有关事项的通知》;中国人民银行、财政部、银监会、保监会和林业局出台《关于做好集体林权制度改革与林业发展金融服务工作的指导意见》;最高人民法院出台了《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》;国家档案局联合国家林业局制定颁布了《关于加强集体林权制度改革档案工作的意见》。

[41]张蕾、黄雪丽:《深化集体林权制度改革的成效、问题与建议》,《西北农林科技大学学报》2016年第4期。

[42] 同上。

[43]参见《国务院办公厅关于完善集体林权制度的意见》,2016年11月25日,http://www.

gov.cn/zhengce/content/2016-11/25/content_5137532.htm,2018年8月26日。

[44] 《意见》规定:国家林业局重大工程项目、财政补贴政策向承担相应试验示范任务的试

验区倾斜,各试验示范区可同等条件下优先承担农业综合开发林业项目、享受林业贷款贴息补贴。

[45] 詹学齐、潘子凡、黄尚才:《坚持实践探索 推进集体林业综合改革试验示范区建设》,《林业经济》2016年第1期。

[46]参见孙迎春:《国外政府跨部门合作机制的探索与研究》,《中国行政管理》2010年第7期;孙迎春:《国外政府跨部门协同机制及其对中国的启示》,《行政管理改革》2013年第10期。

[47]参见N.J.Smelser,TheoryofCollectiveBehavior,New York:FreePress,1962.

[48]毛予菲:《红头文件里的治国密码》,《环球人物》2014年第22期。

[49] 景跃进:《从“社会管理”到“社会治理”——学习十八届三中全会〈决定〉有感》,《华中科技大学学报》2014年第3期。

[50]“政策的多属性”是指重大公共政策往往拥有一个以上的目标,即目标群,这些目标分别指向政府不同的职能部门,需要它们之间的协同和配合,从而形成了多元参与者的复杂网络关系,这种多属性反映了中国政策执行网络中的“块块”特征。

[51]“政策的层级性”是指政策目标在中央和地方呈现出不同的特征。中央目标往往具有指导性和整体性,而地方政府则根据自身的偏好和行为能力的强弱显现出更为明确和具体的、具有本地化特色的地方目标,而且,这种层级性反映了中国公共政策执行网络中的“条条”特征。

[52] 桑玉成:《着力推进党领导一切原则下的党政领导制度化规范化建设》, 《探索与争鸣》2019年第2期。

ABSTRACTS

Political Potential Energy in the Implementation of Chinese Public Policy—An Analysis Based on the Forestry Reform Policy of the Last Two Decades

He Donghang and Kong Fanbin

“Policy potential energy”is an academic way of expressing the impetus given to Chinese public policy by top-level support,as well as a Chinese-style academic rejoinder to public policy theory of Western origin.Our case study of nearly twenty years of forestry reform policy in rural China has found that the level of the policy-issuing body affects the degree of potential political energy.As this energy is the political expression of the core ideas of the Communist Party of China,national ministries and commissions often employ it to catalyze policy implementation.Local governments or implementing bodies are able to identify the potential political force behind these policies and adjust their policy implementation strategies accordingly.Good public policy implementation should include the degree of coincidence between potential political force and the relevant incentives and between the institutionalization of potential political energy players and mechanisms.This concept enables us to reveal the reasons and mechanisms for the sudden concentration and strengthening of the execution of some public policy at a particular time.As an inherent feature bestowed on policy execution by institutions with Chinese characteristics,potential political energy can indicate the political logic of those who implement Chinese public policy.In the new era,we should pay attention to the institutionalization of potential political energy.This includes the institutionalization of Communist Party leadership,respect for local authorities’autonomy,and the embedment of public policy with a high level of potential energy into the routine implementation of hierarchical policy systems.Only in this way can China guarantee the effective implementation of public policy and enable it to serve the modernization of China.