公制

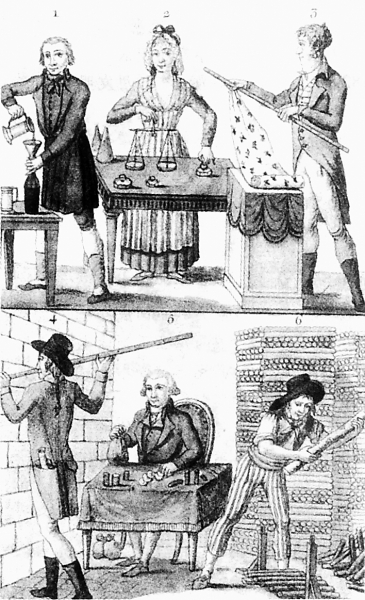

公制是创新的单位制度,出现于法国大革命时代。它基于科学的原则,满足日益频繁的商业活动和科学研究的需要。图/邦佐

1814-1815年,法国历史进入复辟王朝时期。不过波旁王朝的复辟绝不意味着旧制度的回归。就连极端保王党人也说:路易十八所登上的不是祖先的御座,而是拿破仑的。当时的观察者意识到:经过大革命,法国社会已经发生了变化。而历史学家则试图更为清晰地揭示大革命在哪些方面、在多大程度上给法国社会造成了不可逆转的变化。正如彼得·麦克菲所言:1799年,经历过革命的法国人,无论情愿与否,都会承认他们所处的社会与十年前有着本质上的差异。这种差异感在很大程度上源于社会基本结构的变化:革命前基于特权的社会消失,一个基于权利的社会正在形成。

革命让特权受到极其严重的挑战

只要稍加研究,人们就会发现特权是革命前法国社会的基础。特权得到认可,并渗透于社会生活的各个方面。等级制本身就是特权的体现。不仅教士和贵族享有荣誉、司法及税收等方面的种种特权;就连第三等级的成员也或多或少地追求和利用特权。在这样的社会中,拥有特权就意味着控制排他性的社会资源(如土地、职位);获得更高的社会地位。第三等级中,最富裕者常常通过卖官鬻爵获得爵位或者高级职位,亦有人通过婚姻成为特权者。中等阶层、专业人士或手工业者利用排外的团体,如行会,来维系从事某种行业的特权。一般手工业者要通过购买行会师傅身份的方式,来获得从事相关经营的许可。外省市镇大多实行“经济自卫”,排斥外来者,垄断本地市场。从省、城市到市镇都各有其特权。这导致了不少批评,批评者要求向有识之士开放职位。

这样的特权社会,在旧制度后期受到两方面的挑战。一方面,它不时与试图中央集权化的绝对君主制产生冲突。这种冲突在税收方面表现得最为明显。按惯例,教士可以免纳捐税,每年只缴纳一种名为“无偿捐赠”的贡金,数目由教士大会决定;贵族要缴纳一定的税收,但免于缴纳诸如人口税、盐税等税收,也不用服修路劳役。为了解决财政危机,王国政府开始进行改革,试图向特权等级征税。如1774年,杜尔哥任财政总监期间,就试图取消修路劳役,代之以一切等级均需缴纳的道路税;取消领主的酿酒专利权,取消行会管事和师傅身份。这些改革措施遭到了巴黎高等法院的坚决抵制。法官们使用了一种为特权辩护的语言。他们说:他们免于劳役的特权,是一种合法权利;不仅如此,它还是一种排他性的财产。最终,杜尔哥的改革因特权者的反对而失败。1786年,卡罗纳的土地特征税改革同样因受到巴黎高等法院的反对而无法实施。另一方面,随着启蒙运动的发展,关于民族、权利的观念和语言开始为更多人——尤其是社会精英,也包括特权者——所熟知,甚至接受。这种语言强调民族共同体和民族主权的重要性;它既谴责君主制的专横,谴责政府不经民族代表的同意随意增税;亦反对特权和不公正,反对纳税豁免权。至1788年,政治危机加深,“贵族反叛”出现,政府被迫宣布将在1789年召开三级会议。

1789年三级会议召开之前,各地应国王要求提交了几万份陈情书。特权的语言与民族及权利的语言令人惊奇地并存于陈情书之中。比如要求统一度量衡的公制。这些来自于不同地区的陈情书几乎都表达了类似的诉求:要求控制相关社会资源,并宣称对这些资源拥有特权。地方的特权几乎没有遭到质疑。同时,又有许多陈情书抨击国家税收;反对特权等级的税收豁免权,要求三个等级公平纳税;抨击领主制度,要求废除各种特权,以重获“法兰西的自由”。陈情书在很大程度上折射出法国革命前夕的社会状况和法国人的某些心态,反映了一个特权社会在面对权利语言时的接受和抗拒。

革命将权利从思想和语言变成宣言和法律

然而,法国革命以一种突然而坚决的方式抛弃了特权而凸显了权利。它将权利从思想和语言变成宣言和法律,进而力图将其变为制度和实践。1789年8月4日晚,制宪议会改变议程,讨论农村秩序的重建问题。诺瓦耶子爵提出:当务之急是宣布各个等级纳税平等和废除各种封建特权。他的意见得到大贵族埃基荣公爵的支持。一名来自布列塔尼的贵族代表用农民的语言要求贵族们放弃一切封建特权。当然,考虑到特权仍普遍被视为一种财产,所以,他提出将其折算为货币,由人们赎买。在一种“牺牲”的氛围下,贵族、教士、法官和地方政府的代表纷纷表示放弃他们的特权。作为旧制度社会基础的主要特权,如永久地租、税收、领主狩猎特权等经济特权和司法权、什一税,豁免权等,在这一晚全部被废弃了。代表们激动万分,觉得他们是将这些特权置于民族祭坛上进行了献祭,由此,会出现一个新的社会。至11日,各个相关的提案成为法令,并得到通过。制宪议会发布《1789年8月4日-11日废除封建制等法令》,又称《八月法令》。法令宣布全体法兰西人享有同样的权利,履行同样的义务,可以担任所有的职务,缴纳相同名目的捐税。各省、各封地、各地方、各乡镇、各城市和各居民共同体所有的特权全都撤销了。议会还宣布,国王是法兰西自由的恢复者。

在《八月法令》摧毁革命前社会的基础后,8月26日通过的《人权宣言》则进一步使用了权利的语言,明晰而确切地宣告了权利的神圣性。《人权宣言》和1789年原则确立了新社会的原则和基石:这是一个建立在权利和公民,而非特权和臣民之上的社会。《八月法令》、《人权宣言》和1789年原则,法国大革命才真正具有了革命意义。

革命带来了更为“革命性”变化

令人遗憾的是,随着革命的发展,《人权宣言》的原则在实践中不断遭到背弃。大革命并未带来自由和平等,相反,为了秩序与和平,法国人放弃了自由和平等,成为拿破仑的臣民。不过,特权社会消逝了,这是法国大革命的重要成就。无论是拿破仑帝国还是复辟王朝时期,尽管社会身份的不平等显而易见,但它们更多源于财富而非特权。贵族仍然在经济、社会和政治生活中发挥着重要作用,但他们也不再享有过去的特权。富裕的有产者可以获得旧制度下难以获得的职位。税收制度亦发生了重大变化,贵族同样必须纳税,豁免权不复存在。普通人的政治权利被剥夺,但法律上的权利却得以保存。拿破仑的民法典承认并保障“法律面前人人平等”。就许多方面而言,1815年的社会更接近于现代社会而非旧制度。

从稍长的时段来看,法国大革命所带来了更为“革命性”变化。它改变了法国人的自我认同,使他们由臣民变为公民,由此使得一个基于权利和公民的现代社会成为可能。无论是拿破仑,还是路易十八和查理十世都无法从根本上逆转这一趋势。在19世纪,大革命变成了一种传统和记忆,并为民众争取权利的活动和诸多革命提供正当性。民众对政治权利的追求虽暂时受到限制,但他们很快就会为其它权利而斗争。同时,革命还创造出了一个“想象的共同体”:法兰西民族。在法国民族主义的传统中,这个共同体的核心是公民、权利和意愿。

近年来,法国革命史成为中外学者的研究热点,有了新进展。(1)学者认为,把法国人由臣民变为公民是法国大革命中革命者的共识和追求的目标。(2)学者认为,旧制度、特别是它的崩溃和法国大革命的爆发之间的关系至关重要。改革失败的根源在于具体举措上的激进性,思想层面又激起了公众舆论对于旧制度各种弊端的激烈讨论,这些因素相叠加,无疑就动摇了旧制度的根基。(3)学者认为,托克维尔的《旧制度与大革命》没有停留在政治制度层面考察民主,而是深入到社会关系、人的思想情感和民情里考察民主,反映了一个专制传统深厚的国家进行改革的必要和艰难。